The title says all. Finally here.

BGM: La Femme Chinoise - Yellow Magic Orchestra

自從失去了公開發表文字的慾望、每次發言都自覺聲線難聽,這個blog也沒有再更新了,連臉書貼文也不多發。其實既然已開始認真地建立揸筆搵食的career,是應該多寫才對,只不過也不知道部落格這個平台還可以容納多少思考的沉澱。

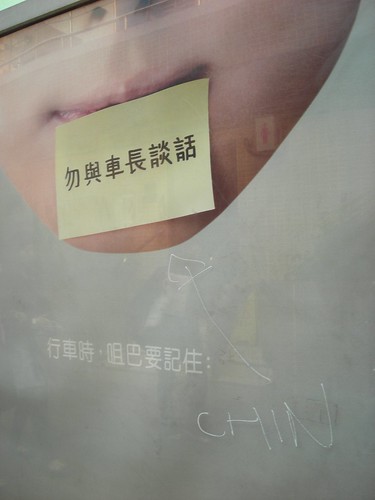

好像是由第一次獨自旅行起,也忘了心裡在盤算甚麼,每次上路都帶回幾段30秒的車程。數年前剛剛起埗,以netbook內置的movie maker剪了一段,期間當機無數次,成品的配樂是Love Psychedelico的〈Happiness〉。當時過了碩士論文答辯不久,來到那個以紙本地圖想像了無數次的海岸線,心情大概就是如此吧。透過塵埃積聚程度不一的車窗往外望,沿路風光時好時壞,它們其實都不屬於我。

自從譚生許下豪情壯語,年年廿五成為所有人的願望,不過這終究是不可能的。年滿三十當日,在酒吧被查身分證,查我的人看似未夠十八,無語。三張野的肉身騙得過人,也騙不了自己,已經無法想像回到十八歲或廿五歲,可以有多令人雀躍。好不容易碌了三十年,還要繼續以眼淚淋花嗎?不要說笑了。

舉起相機拍攝片段之初,純粹覺得這樣的旅程可一不可再,哪怕質素如何低劣,好歹也能留下那一刻我所看到的風光吧。結果連這樣的紀錄也成為時間的證明,現在看到不是高清的錄像串流,只想到可能是網速太慢;圖書館幾乎不去,因為已被逼習慣看PDF;同學常接連發來幾個只有一句的電話短訊,因為太常操作Facebook chat;〈浮誇〉被稱為陳醫生的成名作,我還在想高考後去紅館看的陳生演唱會曲目,每首都還會唱。

事隔經年,已講不出拍下各個片段的確實地點,但滾下滾下總算到了現在。今年我竟然又成了全職學生,而且從未如此勤力過,只是以前人們說這裡是尋找知識的天堂,現在是高教產業化和社交的修羅場。學小飛機場話齋,「我起返身開返部機聽鄧麗君,聽佢唱到呢幾句:『不知天上宮闕 今夕是何年 我欲乘風歸去‥‥‥』」難得來到,還是再坐一會啦。